Ingo

Das Piusviertel in Ingolstadt ist geprägt durch eine strikte Linearität, ergänzt durch hohe Solitäre im Westen des Quartiers. Die klare Anordnung der Bauten in Kombination mit den großzügigen Grünflächen schafft einen fließenden Städtebau, dieser ist Grundlage der entwerferischen Idee. Das Bild des Viertels ist gezeichnet von einer Vielzahl an einstöckiger Bebauung für die Unterbringung von PKWs. Die Mobilität ist mit Garagen und Parkplätzen flach verteilt und über das gesamte Siedlungsgebiet verstreut.

Die Wohnanlage zeichnet sich im Bestand durch einen hohen Durchgrünungsanteil mit funktional gesetzten Wegeverbindungen und wenigen aber wohlplatzierten Nutzungsangeboten aus. Das Grundstück wird von einem umlaufenden Gehölzbestand gesäumt. Dieser bildet eine starke grüne Kulisse zu den wichtigen Hauptverkehrsverbindungen. Mit den beiden Neubauten bietet sich die Gelegenheit, die Wohnanlage gesamthaft zu betrachten und mit wenigen bewussten Eingriffen in die Bestandsstrukturen auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten. Bestandsstrukturen die für die aktive Nachbarschaft im Quartier schon jahrzehntelang ein Zuhause, Aufenthalts-, Spiel- und Aneignungsraum gilt es durch punktuelle Eingriffe weiterzuentwickeln, anstatt den Freiraum im Quartier neu zu erfinden.

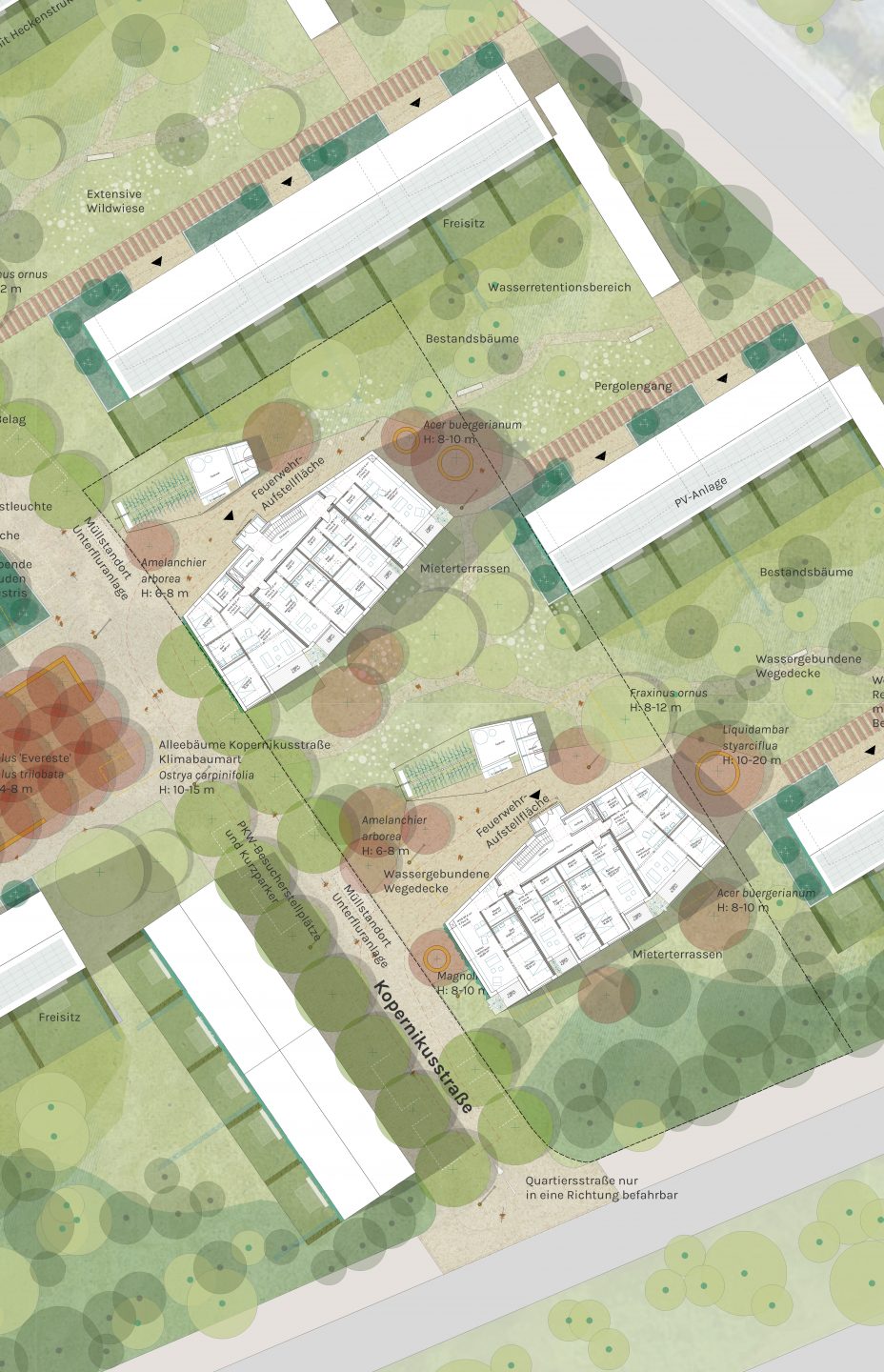

Die Wohngebäude sind in einen parkartig durchgrünten Freiraum eigebunden. Großbäume im Bestand zeichnen die Übergänge zu den Großen Verbindungsstraßen im Süden und Osten aus. Mit ergänzenden Baumpflanzungen wird der umlaufende Gehölzsaum als Raumabschluss zu den Verkehrsräumen gestärkt und die Grüne Kulisse im Übergang zu den angrenzenden Quartiersräumen im Quartierscharakter unterstützt.

Pergolen und Vorgärten markieren die Gebäudeadressen und stärken die Lesbarkeit öffentlicher und privaterer Freiräume. Zwischen den Baukörpern und den orthogonal geführten Erschließungsfiguren spannt sich ein untergeordnetes, weiches Wegenetz auf. Die parkartige Binnenraumgestaltung bricht mit der Orthogonalität und Funktionalität im Bestand. Plätzchen und Aufenthaltsnischen sind in das geschwungene Wegenetz eingebunden. Es entsteht eine atmosphärische Quartiersmitte, ein Raum der neugierig macht und zum Entdecken einlädt.

In den verdichteten Wohnsiedlungen muss der Freiraum viel leisten. Er ist Kristallationspunkt für das Quartiersleben, Rückzugsraum, Abstandsgeber und Hoffnungsträger im Klimaschutz zugleich. Um diesen vielen Anforderungen gerecht zu werden, müssen die Schnittstellen zwischen Wohnen und Freiraum gut definiert sein. Vorgärten markieren die Adressseiten. Eine Gartenzone im Übergang zwischen Erdgeschoss und Gemeinschaftsgrün schafft als aktives Distanzband eine Pufferzone zwischen öffentlichen Freibereichen und den Erdgeschosswohnungen im Hochparterre. Kleine, vorgestellte Treppchen erschließen die Privatgärten aus den anschließenden Wohnräumen.

Die vielen PKW-Stellflächen im Quartier werden in Quartiersgaragen zusammengefasst. Kurzzeitstellplätze in den beiden Erschließungsstraßen ermöglichen trotzdem eine komfortable Erschließung der Wohnräume. Die Straßen können so zu aktiven Begegnungszonen umgestaltet werden. Der motorisierte Individualverkehr im Quartier wird reduziert. Die Straßenräume übernehmen im neuen, autoarmen Quartier andere Funktionen. Durch eine bewusste Reduktion der Belagsflächen werden Retentionsräume für Niederschlagswasser geschaffen. Baumsetzungen strukturieren die neuen, durchgrünten Straßen und verwandeln diese zu modernen entsiegelten Begegnungsräumen mit hoher Aufenthaltsqualität. Im Nordosten entsteht zwischen Quartiersgarage und Einzelhandel eine Platzfläche, die in die Nachbarschaft vermittelt.

Der Klimawandel zeigt sich in den Städten in langanhaltenden Hitzeperioden und zunehmenden Starkregenereignissen. Mit dem Vorschlag, das Dachwasser zur Versickerung in die Vorzonen, die Raingardens und in die Grünflächen abzuleiten, dort zurückzuhalten und verzögert ins Grundwasser zu versickern werden nicht nur die Niederschlagsspitzen im Quartier gebrochen und die Regenwasserkanäle entlastet sondern das Regenwasser wird gleichzeitig den Pflanzen verfügbar gemacht. In diesem Stadtökosystem können neue Vegetationsbilder in den Grünflächen entstehen die eine viel höhere Artenvielfalt zulassen und gleichzeitig positiv aufs Mikroklima wirken. Bei der Materialauswahl wird besonderen Wert auf versickerungsfähige Beläge und eine Entsiegelung in den zentralen Grünräumen gelegt. Atmungsaktive Bodenbeläge erfüllen die hohen funktionalen Anforderungen in den Haupterschließungsbereichen. Wassergebundene Parkwege mindern den Regenwasserabfluss und schaffen eine hohe Aufenthaltsqualität in den kleinen Platzbereichen und Spielflächen.

Neben der Pflanzung vieler neuer Klimabäume, wie beispielsweise Acer buergerianum, Fraxinus ornus, Liquidambar styraciflua, Amelanchier arborea, Quercus palustris, Ostrya carpinifolia und alten Apfelsorten, ist ein wichtiger Schritt zu mehr Biodiversität, die Artenarmen Rasenflächen strukturell anzureichern. Blumenwiesen als neue vielfältige Insektenhabitate können die weiten Grünflächen lebendiger und gleichzeitig deutlich pflegeleichter machen. Das Begrünungskonzept auf der Bodenebene wird durch bewusst gesetzte Fassadenbegrünungen an den Bestandsbauten ergänzt. Die Flachdächer der Neubauten und der Bestandsgebäude im Westen sind mit Biodiversitätsdachaufbauten versehen, die gleichzeitig den Regenabfluss minimieren und die Artenvielfalt fördern können, ohne die Bestandsstatik zu sehr zu belasten.

Die Anwohner der Großwohnanlage haben unterschiedliche Ansprüche an die umgebenden Freiräume. Neue Spielflächen, Begegnungszonen, Gemeinschaftsgärten und kleine Treffpunkte sind in eine parkartige Gesamtgestaltung eingebettet. Einfache, schnell realisierbare zusätzliche Sitzangebote sind hierbei ein erster Schritt um schnell und wirksam einen Veränderungsprozess im Quartier einzuleiten.

Um die Straßen und Zwischenräume einladender und großzügiger zu gestalten werden die vielen kleinen Parkmöglichkeiten zugunsten von Grünflächen an anderer Stelle gebündelt. So sind Mobilitätszentren vorgesehen, welche auch die 120 notwendigen Parkplätze des Realisierungsteils beinhalten und zu einem späteren Zeitpunkt umgenutzt und aufgestockt werden können. Diese bündeln den ruhenden Verkehr am nördlichen Rand des Wohngebiets und führen zu einer Steigerung der Wohnqualität im gesamten Areal. Durch Ihren länglichen Aufbau, in dem die Auf- und Abfahrt an den sich gegenüberliegenden Seiten angeordnet sind, sind bei Bedarf unterschiedlich lange und hohe Kubaturen möglich. So finden flexibel verschiedenste Fortbewegungsmittel wie Automobile, Fahrräder, E-Mobilität und Car- Sharing ihren Platz. Wenn es zukünftig weniger Einzelfahrzeuge geben wird, können diese Mobilitätszentren durch ihren flexiblen Aufbau entweder rück- oder umgebaut werden und andere Nutzungen enthalten.

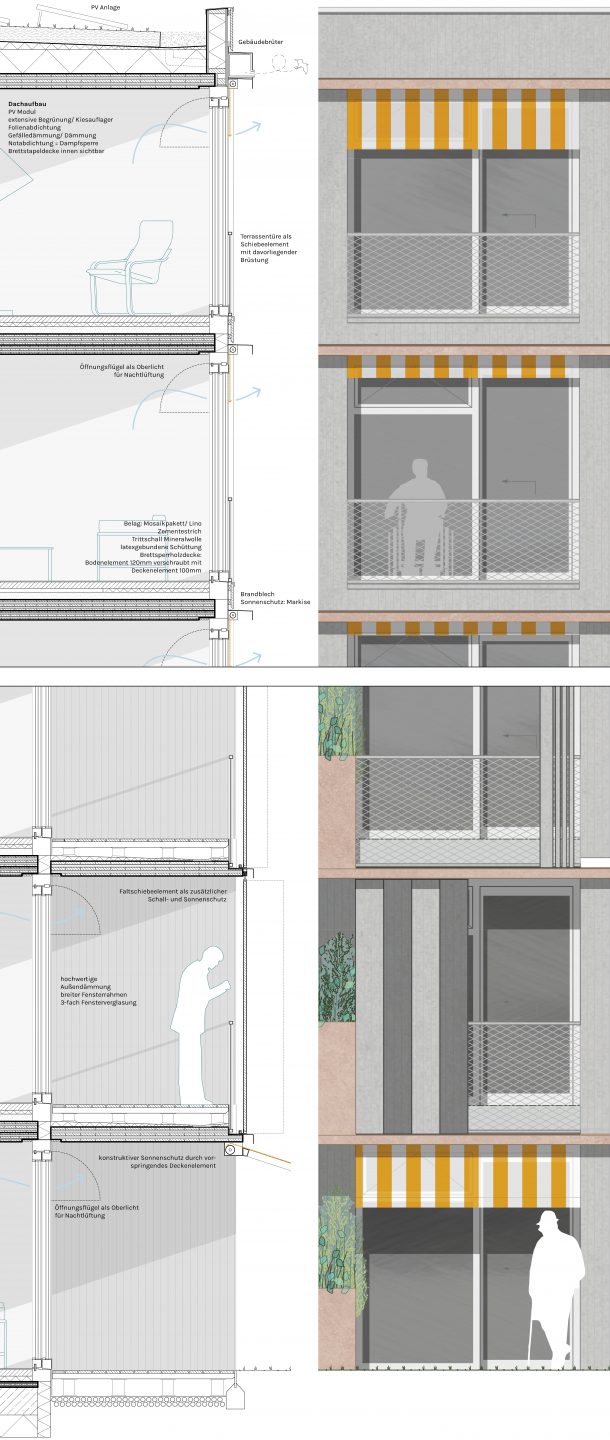

Die Bestandsbauten im östlichen Bereich sind in ihrer Anordnung und Organisation fast identisch. Um das große Potenzial der vorhandenen Strukturen bestmöglich zu nutzen, werden diese Bauten in die Planung miteinbezogen. Die Bestandsgebäude erfahren in einem ersten Schritt eine Verbesserung des energetischen Standards, womit der Energieverbrauch reduziert wird – Fassaden werden in diesem Zuge überarbeitet. Eine neue Holzfassade mit horizontalen Cortenstahlbändern – als Brandbleche – die sich an bestimmten Stellen zu Pflanztrögen aufweiten, bringen eine abwechslungsreiches Erscheinungsbild mit Fassadenbegrünung hervor. Die vormals starr anmutende städtebauliche Ebene wirkt nun dynamisch und attraktiv. Im zweiten Schritt finden zusätzliche Wohnungen ihren Platz auf dem Dach. Ein eigens dafür entwickelter Typus kann auf jeden der einzelnen Teilabschnitte im Bestand gesetzt werden. Dabei liegt er mittig jeweils auf einem Treppenhaus und ergänzt die Struktur um zwei neue Wohneinheiten. Durch eine leichte Auskragung im Norden entsteht im Süden eine neue Dachterrasse, die von allen Bewohnern des Hauses als Ruheort genutzt werden kann. Die Aufstockungen sind in Modulbauweise gefertigt, sodass sie auf einfache Weise und in kurzer Bauzeit auf den Bestand aufgesetzt werden können. Die neue Dachterrasse ist geprägt durch eine intensive Begrünung sowie Holzterrassen mit Sitzbereichen. Die vorhandenen Photovoltaik-Module werden wiederverwendet, indem sie nun ihren Platz auf dem flachen Satteldach der Aufstockung finden.

Geplant werden zwei neue Hochpunkte als Modul-Holz Häuser an der Kopernikusstraße, die auf innovative Weise nachhaltigen Wohnraum für Senior*Innen schaffen. Durch die polygonale Form wird in dem ansonsten linear geprägten Quartier ein Akzent gesetzt. Das Piusviertel erhält einen würdigen Auftakt, der eine Strahlkraft auf die gesamte Siedlung entwickelt. Der Neubau ist funktional und stringent entwickelt. Die Formgebung reagiert auf die bestehende Bebauung. Die Zugänglichkeit für die Feuerwehr ist durch die geringe Grundfläche der Gebäude von allen Seiten möglich.

Erschlossen werden 3 bis 4 barrierefreie, bzw. rollstuhlgerechte Wohneinheiten für Senioren mit klar gegliedertem Grundriss. Ein großzügiges Treppenhaus mit natürlicher Belichtung und Sitzbank lädt zum Verweilen und Nachbarschaftsplausch ein. Innerhalb der Wohnungen werden keine Flächen für Verkehrswege verschwendet. Die gesamte Wohnfläche ist durch die modulare Bauweise klar in private Zimmer und großzügige Individualräume gegliedert. Abstellräume wurden innerhalb der Wohnung angeordnet, wodurch lange Laufwege und ein teures Kellergeschoss oder zusätzliche Bodenversiegelung durch Nebengebäude vermieden werden konnten.

Die Fassadenflächen sind klar durch Cortenbänder gegliederten und weiten sich durch Pflanztröge für die Fassadenbegrünung auf, welche das Mikroklima des Hauses verbessern. Ebenso finden dort Nistkästen für Gebäudebrüter ihren Platz an der Fassade. Gestaltungsmerkmale sind weiterhin die rückversetzen Loggien mit ihren Faltläden, großzügige Fensteröffnungen werden mit Markisen verschattet. Durch die auskragenden Deckenplatten oberhalb der Loggien entsteht ein konstruktiver Sonnenschutz für die Wohnbereiche. Zusätzlich helfen angebrachte Markisen vor den Schlafzimmern. Der Schallschutz innerhalb des Gebäudes wird durch die Art der Konstruktion in Modulbauweise gelöst, durch die Entkoppelung der einzelnen Wohneinheiten in unterschiedlichen aneinandergesetzten Modulen entsteht automatisch eine optimaler Schallschutz. Durch eine kontrollierte Komfortlüftung, die für frische Luft sorgt und Schimmel vermeidet, ist es nicht zwingend notwendig die Fenster für die Belüftung zur lärmintensiven Straße hin zu öffnen. An den Loggien sind zusätzliche Falt-Schiebe-Elemente angebracht die eine Minderung der Schallbelastung schaffen.

Durch die optimierte Holz-Modul-Bauweise werden die Bauzeiten erheblich verkürzt, da die Fabrikation der einzelnen Module zuvor im Werk geschieht. Zum Anderen sinken durch die kostengünstigen Vorfertigungsbauteile die Baukosten. Während ein Teil der Häuser andernorts vorproduziert wird, geschieht der Aufbau der Dachdeckerarbeiten, Bodenplatten, Fassaden und Fußbodenkonstruktion vor Ort auf der Baustelle. Ebenso wird das Treppenhaus als aussteifender Kern bauseits in Stahlbeton errichtet.

Der Energieverbrauch beim angestrebten KFW 40 Standard ist um den Faktor 4 bis 5 geringer als beim gesetzlich vorgeschriebenen Standard. Wartungskosten für die beweglichen Bauteile wie Markisen/ Faltläden/ Schiebetüren sind einfach ohne Spezialfirmen zu erbringen und damit wirtschaftlich. Auch die Wartung der Haustechnik wird sich im üblichen Rahmen halten, da der angestrebte Fernwärmeanschluss weitgehend ohne großen Aufwand erfolgt. Die Lüftungsanlagen laufen weitgehend ohne jegliche Wartung und benötigen lediglich einen halbjährlichen Filterwechsel.

Durch das neue Abstandsflächengesetz wird es möglich noch weitere vorhandene Zwischenräume im Viertel zu erschließen. So fungieren die Gebäude des Realisierungsteils als Typus, der in ähnlicher Form mehrfach im Viertel platziert werden kann. Durch die polygonale Form kann der Typus sich an die verschiedenen Standorte anpassen und das geradlinig angeordnete Gebiet in seiner Strenge auflockern. Damit wird das gesamte Nachverdichtungspotenzial ausgeschöpft und das Gebiet erhält gleichzeitig eine Aufwertung durch die neuen nachhaltigen Strukturen., denn die Nutzung vorhandener Infrastrukturen ist eine der wichtigsten Beiträge zum Klimaschutz.